點擊書封即可入手

書名:武夷茶葉之生產制造及運銷

叢書名:茶人叢書

作 者:林馥泉 著��;劉寶順 葉國盛 校注

出版時間:2025年4月

定價:98.00元(精)

武夷茶書經典����,飽含一代茶人以復興華茶為己任的情懷�����。

“小”題“大”做��,書寫武夷巖茶多維面向���。

長時在地調查研究��,繪制武夷茶樹品種譜系��,留真非遺制茶技藝本味�。

數據圖表精細客觀���,微觀探究武夷巖茶產銷機理����,感知武夷山社會歷史溫度����。

非遺傳承人劉寶順���、茶學教師葉國盛精校精注�����,呈現全新文本���,接力茶人經典�。

作者簡介

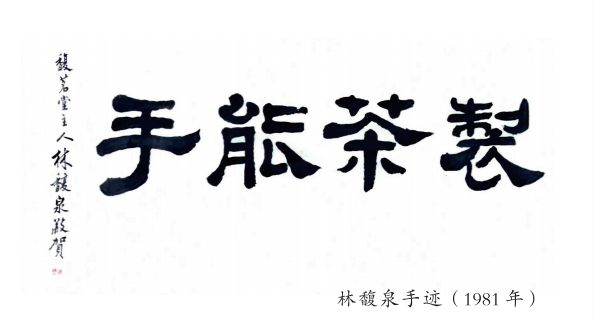

林馥泉先生像

林馥泉(1913—1982)�����,生于福建惠安���,后隨父遷徙晉江���。中學畢業后到上海立達學園攻讀農村教育科��。1936年考入福建省農教師資訓練所��,畢業后出任永安縣建設科長���,后期調任福建省農業改進處農事試驗場技士兼總務主任���。1940年3月調任福建示范茶廠擔任技師��,并任武夷直屬制茶所主任�,從事武夷茶的調查與研究����。1941年應泉州民生農業學校之聘請擔任教職�����,未幾獲得福建省政府甄送福建農學院進修�����。隨后又被任命為石獅鎮鎮長���,政績突出��。

抗戰勝利后����,林馥泉被遴聘赴臺灣�,參與接收臺灣農業部門相關產業����,擔任技正�,并兼任臺灣省茶葉傳習所所長����、臺灣省農林公司茶葉分公司臺北第一精制廠廠長�,致力于茶葉生產研究和茶葉人才培訓�。1951年�,受聘為臺灣區制茶工業公會總干事�。此外��,林馥泉推動中國功夫茶館的成立���,弘揚中國茶道��,主講“茶藝講座”���。編著《武夷茶葉之生產制造及運銷》《烏龍茶及包種茶制造學》《臺灣制茶業手冊》《陸羽〈茶經〉白話注釋》《識茶入門》《茶的種類》《選茶·泡茶》《茶品質鑒定》《茶之藝》等�,另有《武夷巖茶的采制》《老長工漫談茶事》《當前的臺灣茶業問題》等文章�。

內容簡介

林馥泉《武夷茶葉之生產制造及運銷》���,1943年作為農業經濟研究叢刊第二號發表��,并發表于《福建農業》1943年第3卷第7-9期���。全書分概述�、茶史茶名及產量��、生產經營���、巖茶之栽培���、巖茶之采制�����、制茶成本�����、巖茶品評�、巖茶銷售概況���、結論等章節����。作者時任福建示范茶廠技師兼武夷直屬制茶所主任����,深入武夷茶區及生產一線調查與研究�����,為該書的寫作取得第一手材料����。該書體例科學完善����,內容全面細致�,數據翔實�,同時�����,茶廠與制茶工具等相關插圖為作者所繪���,極具價值����。它是民國時期關于武夷茶的百科式全書����,兼具關于武夷茶之文化學�����、茶葉科學�����、經濟學����、社會人類學����、史學等史料價值�。

校注者簡介

劉寶順���,福建武夷山人�,高級農藝師��,國家一級評茶師���,武夷山市茶葉專家人才庫(審評專家組)成員�����,首批國家級非物質文化遺產武夷巖茶制作技藝傳承人���。曾任武夷山市茶葉科學研究所所長��。曾獲全國農牧漁業豐收獎二等獎����、武夷山市科學技術進步獎三等獎��、南平市科學技術進步獎三等獎����,在《中國茶葉》《福建茶葉》《茶業通報》等刊物發表論文十余篇���,出版《中國十大茶葉區域公用品牌之武夷巖茶》《廖存仁茶學存稿》等著作��。

葉國盛�,福建尤溪人�����,任教于武夷學院茶與食品學院�����,國家一級評茶師�,中國國際茶文化研究會學術委員會委員��,武夷山市茶葉專家人才庫(茶文化藝術型)成員����。發表茶文化相關論文十余篇�����,出版《武夷茶文獻輯?!贰吨袊糯栉膶W作品選讀》《學茶入門》《茶經導讀》《宋代點茶文化與藝術》《廖存仁茶學存稿》等著作����。

精彩試讀(節選)

武夷巖茶傳統制作技藝源遠流長����,傳承有自����。它發端于明末清初����,有周亮工�����、阮旻錫�����、朱紳�����、王復禮等文人落筆����,使之見諸歷史文獻�����,為烏龍茶制作技藝的起源與發展留下珍貴印記�。民國以降��,張天福�、林馥泉���、廖存仁���、倪鄭重�、陳椽���、姚月明��、陳清水等茶葉專家延續傳統�����,結合實踐����,提煉理論��,鉆研精進��,與廣大武夷茶人兢兢業業�����,使得武夷巖茶傳統制作技藝在理論與實踐二者皆有創獲�,并使之成為中國制茶法式的頂端�����。因此��,它是經過武夷山歷代茶人智慧創造和反復探索總結而傳承下來的結晶�,蘊含著中華民族特有的精神價值�����、思維方式����、想象力和文化意識�����,體現著中華民族的生命力和創造力��。2022年�,武夷巖茶(大紅袍)制作技藝作為“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”44項中的首項����,入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄����。

民國時期是武夷巖茶傳統制作技藝理論化�����、規范化的關鍵時期���,彼時有福建示范茶廠�����、中央財政部貿易委員會茶葉研究所先后設立于武夷山����,一大批茶葉專家諸如張天福�����、吳覺農�、蔣蕓生�����、王澤農���、陳椽�、莊晚芳�����、童衣云�、葉鳴高�����、劉軫����、莊任���、林馥泉��、尹在繼�、陳舜年�����、廖存仁等在此工作����,以復興華茶為己任�,作了大量的試驗研究��,也為武夷茶的調查與研究貢獻了一系列成果����,而最具代表性的即是林馥泉的《武夷茶葉之生產制造及運銷》���。

《武夷茶葉之生產制造及運銷》分概述�、茶史茶名及產量���、生產經營��、巖茶之栽培����、巖茶之采制����、制茶成本���、巖茶品評�����、巖茶銷售概況����、結論等章節�����。附篇有武夷巖茶年中行事����、記大紅袍���、名人詠武夷茶���、武夷采茶山歌等內容���。體例科學完善��,內容全面細致��,數據翔實�,圖文并茂���。它是民國時期關于武夷茶的百科式著作�,兼具關于武夷茶之文化學�����、茶葉科學��、經濟學�����、社會人類學����、史學等史料價值����。

數據詳實����,是本書的一大特點�����。林氏觀“茶”細致入微���,例如�����,對栽培的茶樹品種的樹高��、樹冠��、葉片大小�、鋸齒多少�、花冠直徑����、花瓣數量����、花絲長短與個數等方面作了細致地記載�;于武夷巖茶采制器具���,亦有尺寸形制的描述�;其中還有不少的調查表���,包括《武夷巖茶分類表》《武夷全山巖廠概況調查表》等��,有調查與記錄�����,并予以對比與分析���,多維度地記錄武夷巖茶的各個面向���。

此外�����,還有林馥泉的手繪圖����,其中有《武夷山碧石巖制茶廠平面圖》��,仍可與其現存遺址對照����;還有一組是關于武夷巖茶采制器具等圖�����,包括青籃�����、水篩�����、萎凋架等�����,圖片上有基本的尺寸標記���;另有采茶方法��、茶青在水篩中搖動旋轉情形�、炒青�、揉捻方法等示意圖��。這些手繪圖����,便于我們對文本的理解與閱讀���,包括有利于掌握制茶人規范準確的操作方法���。

一部書寫作�,有作者的動機與初衷��。林馥泉一方面盛贊武夷巖茶之卓越���,又憂心其現狀�。因此�����,他爬梳史料���,親臨一線�����,與茶師�、茶農為師為友����,全面論述武夷巖茶的科學����,亦指出其不足之處��,并提出改善建議��。正如作者在文末說道:“上述數端為筆者所見�,信筆寫來����,雖謂老生常談�����,不足以言貢獻意見���,但事貴在實行��,如可照計劃進行���,則巖茶之復興���,當不致如何困難����,愿與諸君共勉之����。”彼時茶人復興茶業之愿望���,與民生國運緊密聯系����,樸素而不凡的情愫生在在其中��。

《武夷茶葉之生產制造及運銷》從生產實際出發��,其系統而科學的視角��,使得其文本具有極大的價值���,至今�����,武夷巖茶從業者��、愛好者仍視其為經典��,為武夷茶第一部專著����,或以之指導生產實踐��,或用于研習武夷茶文化��,“飲其惠”頗多��。

關于本次的整理校注工作��,一是《武夷茶葉之生產制造及運銷》影印本限于底本的狀態�����,其清晰度影響了閱讀與利用����。二是由于當時寫作與印刷條件��,文字上仍有部分的差錯��。加之此書的重要性和經典性�,它理應有一個新的�����、好的版本���。

繼《廖存仁茶學存稿》之后���,推出林馥泉的作品作為“茶人叢書”的第二種�,以繼續我們走近老茶人的旅程����。茶人文獻的整理工作�����,應謹小慎微����;傳承��,本來就需原汁原味�����,恰是茶之真香真味�����。“茶人叢書”�,以“茶人”之名���,存一份感念與敬畏���,為茶路后來者傳遞更多的智慧與精神�,以弘揚中華優秀傳統文化�。

(編輯:張紫妍)